- Подробности

- Опубликовано: 15.11.2014 09:24

В ночь на 15 ноября малый европейский зонд «Филы» (Philae), находящийся на поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, завершил отправку научных данных и перешел в спящий режим в связи с истощением заряда аккумуляторной батареи.

«Филы» отделился от космического аппарата «Розетта» и совершил посадку на комету в среду вечером 12 ноября. Как стало известно на следующее утро после посадки, по непонятным причинам три якорных гарпуна, которые должны были прочно прикрепить зонд к поверхности ядра кометы, не сработали или не сумели зацепиться за грунт. Гравитация на P67 столь мала, что «Филы» отскочил в космос. К счастью, не навсегда. Он вновь упал на комету, совершил второй небольшой прыжок и, с третьей попытки, остановился на очень каменистой земле у подножья стенки кратера примерно в километре от точки первого касания. Вскоре встало ясно, что утес мешает зонду подзаряжать свою батарею: его солнечные панели получают свет всего полтора часа из 12 (столько длятся кометные сутки) вместо планировавшихся 6 часов. Точное место посадки маленького аппарата после прыжков не найдено до сих пор, хотя точку первого контакта установить удалось.

Заряд аккумулятора зонда «Филы» был рассчитан на 60 часов работы, что примерно соответствует запланированной продолжительности его основной миссии. Конечно, все специалисты и сторонние наблюдатели рассчитывали, что зонд проработает намного дольше, но в связи с неудачной посадкой это стало невозможно. Вплоть до ночи на 15 ноября «Филы» собирал научные данные и передавал их на Землю через орбитальный аппарат «Розетта». Инженеры даже приняли решение провести бурение, хотя ранее для этой операции планировалось использовать энергию, полученную от солнечных батарей. В твиттере инструмента @RosettaSD2 сообщается, что бурение прошло успешно. К сожалению, один из основных инструментов, спектрометр альфа-частиц и рентгеновского излучения APXS, не сумел выполнить свою работу из-за того, что крышка прибора не открылась после посадки. Данные с остальных инструментов получены и обрабатываются.

В конце пятничного сеанса связи зонд «Филы» был переведен в спящий режим. Если минимальный заряд батарей сохранится и зонд не замерзнет, новый контакт может быть установлен сегодня около 13:00 мск. Впрочем, миссию уже можно считать частично успешной.

|

Космическая лента

|

- Подробности

- Опубликовано: 14.11.2014 10:39

Впервые газовый гигант бледно-голубого цвета был подробно изучен космическим аппаратом Вояджер-2, который пролетел мимо планеты в 1986 году. Уран показался ученым спокойным и малоактивным. Позднее у астрономов сложилось мнение, что вся активность на нем возникает под действием солнечной энергии, тогда как внутренних источников тепла на Уране нет.

В 2007 году на Уране прошел редкий период равноденствия, когда Солнце светило прямо на экватор. Такое событие происходит раз в 42 года. Ожидания ученых, которые надеялись увидеть возникновение крупных бурь на газовом гиганте, оправдались лишь частично. Зато в августе нынешнего года активность атмосферы Урана резко возросла, и очевидных причин для этого астрономы назвать не могут. «Мы предполагали, что любые проявления активности за прошедшие семь лет должны были прекратиться. Ответ на вопрос, почему сейчас возникли эти сильнейшие штормы, находится за пределами нашего понимания». – говорит Гейди Хэммел из Ассоциации университетов по астрономическим исследованиям. В 2014 году солнечный свет слабо освещает северное полушарие Урана, где появились бури.

Команда ученых из Университета Калифорнии обнаружила восемь крупных штормов во время планового наблюдения планеты на обсерватории Кек II 5-6 августа. Один из обнаруженных штормов светится на длине волны 2,2 микрона, которая соответствует слою облаков в тропопаузе. Он является источником 30% света, отраженного от Урана. Другой шторм, видимый на длине волны 1,6 микрона, могут обнаружить даже астрономы-любители. С учетом его цвета и структуры специалисты предполагают, что он расположен в более глубоких слоях атмосферы. Более поздние наблюдения показали, что этот шторм сохраняется длительное время, хотя его форма и интенсивность несколько изменились. Дополнительные наблюдения, выполненные при помощи телескопа Хаббл 14 октября, выявили крупные бури на разных высотах атмосферы.

Астрономы еще не определились с гипотезой, объясняющей появление штормов на Уране. Наиболее логичным выглядит предположение о том, что мы наблюдаем высотные облака, источником которых являются вихревые возмущения в глубинных слоях атмосферы планеты.

|

Ссылка: www.space.com

|

- Подробности

- Опубликовано: 12.11.2014 19:12

В 19:02 мск до европейского центра управления полетами дошел сигнал от космического аппарата «Розетта», подтверждающий посадку на комету 67P/Чурюмова-Герасименко автономно летающего зонда «Филы» (Philae). В ближайшие часы ожидается получение первых фотографий, сделанных с поверхности кометы.

Гарпуны, которые должны обеспечить надежное сцепление аппарата с грунтом, не сработали, но аппарат, по всей видимости, остается вблизи поверхности кометы. Специалисты разбираются с причинами возникшей проблемы. Ниже показаны недавние фотографии поверхности.

UPD. Согласно информации, озвученной на финальном брифинге в 22:10 мск, приемное оборудование фиксирует колебания радиосигнала посадочного зонда, а в телеметрической информации отмечены колебания мощности солнечных батарей. Это можно объяснить тем, что аппарат не закрепился, оттолкнулся от поверхности и начал медленно вращаться, удаляясь от нее. Спустя два часа после касания колебания показателя энергообеспечения прекратились. Специалисты выражают надежду, на то что зонд вернулся к поверхности и стабилизировался, т .е. не поднялся вновь, однако подчеркивают, что это не более чем домыслы. Точнее оценить состояние зонда «Филы» можно будет к утру, а пока что окно связи с «Розеттой» закрылось.

UPD 2. Установленный на посадочном аппарате «Филы» магнитометр ROMAP зафиксировал три соприкосовения с поверхностью в 18:33, 20:26 и 20:33 мск. Эти данные согласуются с предопложением о том, что зонд сумел стабилизироваться на поверхности спустя два часа после первого касания. Напомню, о касании стало известно около в 19:02 мск. Сигнал от кометы P67 до Земли идет 28 минут. Остается неизвестно, в каком положении находится «Филы» после посадки. Нельзя исключать, что он лежит на поверхности или около нее на боку. Это могло бы объяснить возникшие странности со связью.

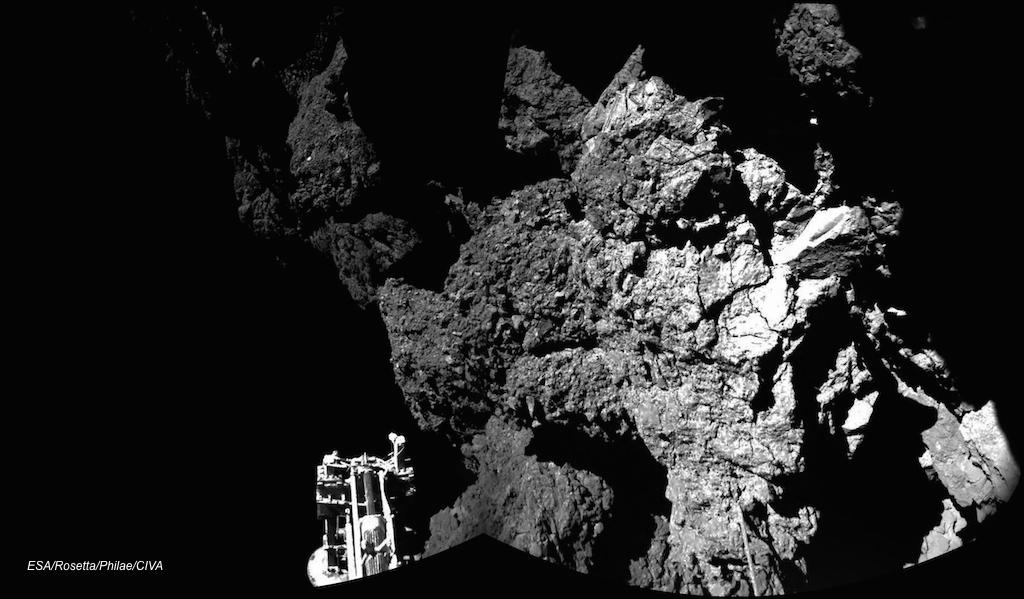

UPD 3. А вот и первое фото поверхности после посадки аппарата «Филы» на комету (большое разрешение)! «Теперь я в безопасности на земле». – написано в твиттер-аккаунте @Philae2014. – «И так выглядит мой новый дом, комета 67P, с того места, где я нахожусь». Полное панорманое изображение предполагается опубликовать на брифинге, который запланирован на 16:00 мск.

UPD 4. Не очень хорошие новости сообщают на брифинге для прессы в Тулузе. Посадочный аппарат находится на расстоянии около километра от места первого контакта с кометой. Сажать его в этом районе никогда не предполагалось, потому что аналитики сочли поверхность на этом участке слишком каменистой. В целом можно констатировать, что зонду очень не повезло с местом посадки, однако, к счастью, антенна маленького зонда удачно повернута к траектории полета «Розетты». Солнечные батареи на посадочном аппарате получают свет в течение всего 90 минут за 12 часов. Это объявняется повреждением панелей при посадке. Кроме того, возможно, зонд завалился на бок или находится в углублении. Научные данные передают 8 приборов из 10, установленных на борту. На оставшиеся два прибра, APXS и MUPUS, не хватает энергии. Кроме того, специалисты опасаются, что их активация нарушит покой аппарата и вновь поднимает его с поверхности. У них до сих пор нет уверенности в том, что вызвало первый отскок и были ли раскрыты гарпуны. Повторая попытка применить систему захвата также может лишить аппарат устойчивости.

Основным приоритетом названа экономия энергии. В условиях дефицита солнечного света заряда батарей у зонда хватит на 50-55 часов работы.

UPD 5. Брифинг в 16:00 мск. Предполагается, что зонд стоит вертикально, однако он находится на больших камнях, из-за чего его небольшой бур не достает до поверхности кометы. На карте красным показана точка первоначального удара, синим - область вероятного текущего положения зонда. Существует вероятность, что «Филы» оказался на краю кратера рядом со скалой, которая скрывает Солнце. Ранее предполагалось, что аппарат при посадке получил повреждениия солнечных батарей. Окончательная мозаика из сегодняшних кадров.

UPD 14.11. Научные инструменты CONSERT и MUPUS были включены и заработают в ближайшее время, когда температура устройств поднимается до рабочей.

|

Ссылка: twitter.com/ESA_Rosetta

|

- Подробности

- Опубликовано: 12.11.2014 10:59

Проект Федеральной космической программы, проходящий сейчас согласования в правительстве, предполагает выделение на космонавтику 2,436 трлн рублей с 2016 по 2025 год. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в Министерстве финансов. Таким образом, запрошенная в программе сумма выросла на 120 млрд по сравнению с проектом, выдержки из которого попали в прессу в августе 2014 года.

В новом варианте программы государственные ассигнования должны вырасти на 50 млрд рублей с 2066 до 2116 млрд, а оценка внебюджетных доходов увеличилась на 70 млрд с 249 до 319 млрд. В расходных статьях капитальные вложения увеличились на 28 млрд, а вот государственные затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, наоборот, снизились на 10 млрд. Покрыть разницу предполагается за счет внебюджетных доходов: они позволят увеличить расходы по главной статье бюджета Роскосмоса с 1483 до 1728 млрд. Кроме того, выросла и без того существенная статья «прочих расходов»: с 463 до 495 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что подобное перераспределение доходных и расходных статей увеличивает риски программы. В случае недополучения доходов от коммерческой деятельности, а наши государственные специалисты всегда склонны переоценивать такие доходы, в первую очередь финансирования лишатся научно-исследовательские работы. Это усугубляет и без того сложную проблему срыва сроков в российской космической отрасли. В качестве примера можно привести проект нового пилотируемого корабля ПТК НП. Согласно ФКП 2006-2015, его летные испытания должны начаться в 2015 году. В новой программе это событие перенесено на 2021 год.

Кроме того, «Коммерсант» отмечает, что Роскосмосу будет проблематично получить запрошенную на ФКП сумму. Источник газеты в Минфине намекнул на то, что его ведомство будет добиваться сокращения расходов на космонавтику в связи с тем, что запрошенные суммы превышают объемы, заданные в уже утвержденной госпрограмме «Космическая деятельность России до 2020 года». Речь может идти о 60-200 млрд рублей. По данным источника, настаивать на урезании космического бюджета будет также Министерство экономического развития. Ожидается, что Федеральная космическая программа будет передана на утверждение в правительство до конца 2014 года. К этому времени станет известно, на какой бюджет в действительности может рассчитывать Роскосмос до 2025 года.

|

Ссылка: kommersant.ru

|

- Подробности

- Опубликовано: 12.11.2014 10:15

На среду 12 ноября запланированы операции отстыковки зонда «Филы» от аппарата «Розетта», сближение с ядром кометы 67P/Чурюмова-Герасименко и посадка на его поверхность. Из этого события Европейское космическое агентство устроило грандиозное шоу с короткометражным художественным фильмом, песней и многочисленными мультфильмами. В течение всего дня будет вестись прямая трансляция на специальном сайте миссии «Розетта». Текстовая трансляция на английском языке уже началась на spaceflightnow.com. После завершения, без преувеличения, исторического этапа миссии, подробное изложение событий сегодняшнего дня должно появиться в блоге Зеленого кота.

Запланированная программа посадки выглядит следующим образом (время московское). Указано время получения сигнала на Земле. Радиосигнал идет от кометы около 28 минут.

9:35 – начало сближения зонда «Розетта» с ядром кометы

10:35 – решение о начале операции

11:46 – включение двигателей зонда «Филы»

11:53 – перевод зонда на внутреннее питание

12:03 – отделение зонда «Филы» от «Розетты»

18:01 – предварительная съемка посадочной площадки

18:22 – открытие посадочного окна

19:02 – ожидаемое время посадки (точность до 40 минут)

19:07 – панорамная съемка ядра кометы с посадочного аппарата

22:03 – завершение окна связи с аппаратом.

Посадка на ядро кометы считается достаточно сложным делом. Небольшие тела вроде комет и астероидов обладают сложным, но слабым гравитационным полем. Оно не может удержать небольшой аппарат на поверхности тела и, с другой стороны, затрудняет расчет сил, действующих на аппарат во время посадки. В 2005 году японский зонд Хаябуса (Hayabusa) дважды неудачно пытался закрепиться на поверхности астероида Итокава, и в результате получил повреждения посадочного устройства. В целом японская миссия по доставке пыли завершилась благополучно, но полноценная посадка на астероид так и не произошла.

Зонд «Филы» оборудован тремя зацепами. После касания на них должны включиться ледорезные винты, которые прочно закрепят аппарат и не позволят ему отскочить обратно в космос. Операция посадки на комету выполняется впервые, и свойства льда на ее поверхности изучены мало. Риски сегодняшнего события достаточно велики. Впрочем, его значение, в случае успеха, тоже сложно переоценить.

|

Ссылка: blogs.esa.int/rosetta

|

- Подробности

- Опубликовано: 11.11.2014 11:17

Исследователи, изучавшее крупную систему HD 95086, обнаружили, что снаружи она заключена в облако мелкой пыли. В исследовании использованы данные американского рентгеновского космического телескопа Спитцер и европейской обсерватории Гершель.

Пыльная звездная система HD 95086 находится в 295 световых годах от нас в созвездии Киля. Вокруг звезды находятся два пояса пыли. Более теплый пояс расположен ближе к звезде и напоминает наш пояс астероидов. Второй пояс холоднее, он находится на значительном удалении и больше похож на состоящий из комет и ледяных глыб пояс Койпера. Ученые считают, что изучение структуры HD 95086 позволит пролить свет на прошлое Солнечной системы.

Следует понимать, что космическая пыль может состоять не только из отдельных молекул и комков вещества, но также из большого количества астероидов, комет и т. д. Наши планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун находятся между двумя пылевыми поясами. Ученые предполагают, что система HD 95086 устроена аналогичным образом, только в более крупном масштабе. Одна планета HD 95086 b, масса которой в пять раз больше массы Юпитера, уже обнаружена между двумя поясами вокруг этой звезды. Существование еще одной крупной планеты пока не подтверждено, но предполагается по косвенным признакам.

Данные о распределении вещества около звезды, полученные при помощи космических телескопов, позволяют с учетом гравитационной обстановки определить орбиту, где может находиться потенциальная планета. В дальнейшем подтвердить ее существование позволяет прямая съемка наземными обсерваториями. Аналогичным образом в 2013 году было доказано существование первой планеты в этой системе. Хотя из-за большого расстояния снимки получились недостаточно четкими, они расширили представления астрономов о структуре всей околозвездной среды HD 95086.

Любопытно, что компьютерная модель системы HD 95086 была построена с учетом структуры другой звездной системы, HR 8799. Она также имеет два пояса вещества, четыре газовых гиганта между ними и облако мелкой пыли вокруг. Обе эти системы значительно моложе Солнечной. Вероятно, этим объясняется наблюдаемый там избыток пыли: процесс формирования планет из околозвездного вещества в них еще не завершился.

|

Ссылка: www.nasa.gov

|

- Подробности

- Опубликовано: 10.11.2014 14:40

10 ноября в подмосковном Королеве началась XX научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов РКК «Энергия». Один из докладов конференции посвящен небольшому «надувному» модулю. Он разрабатывается компанией в инициативном порядке (т. е. в отсутствие заказа). В связи с этим создавать рабочую технику не предполагается. Цель проекта – проработка и экспериментальное обоснование структуры, состава и конструктивного исполнения трансформируемой оболочки, а также экспериментальная отработка критических проектно-конструкторских решений.

Преимуществом трансформируемого модуля по сравнению с традиционными жесткими конструкциями является не только существенное увеличение обитаемого объема при той же массе, но также улучшенная защита от микрометеоритов и радиации. Герметичный объем находящегося в разработке модуля составляет 100 куб. м. Разработчики столкнулись со сложностями, не упомянутыми в тезисах доклада, но вынудившими их добавить в конструкцию надувной оболочки модуля жесткие каркасные элементы. Любопытно, что в проекте модуля BA-330 компании Bigelow Aerospace жесткие ребра отсутствуют. В докладе отмечается, что наличие жестких элементов, поддерживающих оболочку, позволяет разворачивать модуль и сохранять его форму в случае разгерметизации. Каркасная оболочка разворачивается механически за счет раздвижения ребер, а не за счет раздутия модуля при возникновении разности давлений, как в зарубежных проектах. Ребра можно использовать для крепления оборудования внутри модуля при дооснащении и для организации трассы перемещения космонавтов во время выходов в открытый космос. В разработке находятся два варианта конструкции каркаса, с веерным вращением ребер при раскрытии и с радиальным раскрытием. Для выбора более перспективной технологии предполагается создать макет в масштабе 1:10 на последующих этапах работ.

Согласно данным СМИ, в проект Федеральной космической программы (ФКП) на следующее десятилетие включено финансирование работ по созданию трансформируемого модуля объемом 300 куб. м, однако активная работа над ним, даже если ФКП будет принята и профинансирована полностью, должна начаться не ранее 2018 года. Таким образом, находящаяся в разработке РКК «Энергия» концепция маленького надувного модуля вряд ли когда-нибудь дойдет до летного образца, однако созданные сейчас технологии могут в дальнейшем упростить работу над более крупным проектом.

|

Ссылка: gagarin.energia.ru

|